ストラスアイラ蒸溜所 – サンディ・ハイスロップ

- 造り手

- 蒸溜所(海外)

本坊酒造が理想のウイスキー造りを目指して選んだ、中央アルプスにある木曽駒ケ岳の麓、宮田村の地にマルス駒ヶ岳蒸溜所(旧マルス信州蒸溜所)はあります。豊かな自然環境を活かし、ウイスキー造りを行うマルス駒ヶ岳蒸溜所に伺い、取材をさせていただきましたのでその様子をお伝えします。

今回は、蒸溜所所長の瀬崎俊広さんと製造主任兼ブレンダーの河上國洋さんに蒸溜所をご案内いただきました。

また、次回のインタビュー編では瀬崎さんと河上さんに、マルス駒ヶ岳蒸溜所の魅力や、ウイスキー造りへのこだわり、そして100周年を迎えたジャパニーズウイスキーへの想いなどについて伺いました。

こちらも是非併せてご覧ください!

今回取材させて頂いたマルス信州蒸溜所は、2024年3月1日から名称がマルス駒ヶ岳蒸溜所に変更されました。マルス駒ヶ岳蒸溜所についてお調べになる際にはご注意ください。

マルス駒ヶ岳蒸溜所は1985年に稼働を開始しました。中央アルプス山系の「木曽駒ヶ岳」の麓、標高798mに位置しており、標高3,000m級の山々に降り注ぐ雪解け水と冷涼な気候を活かしたウイスキー造りが行われています。

1992年に蒸留を休止することになりますが、2011年に19年ぶりに蒸留を再開し、その年に「マルスモルテージ 3+25 28年」を発売しました。

「マルスモルテージ 3+25 28年」は2013年のワールド ウイスキー アワード(WWA)で「世界最高賞」を受賞し、マルス駒ヶ岳蒸溜所のウイスキーが世界的に認められることになりました。

その後も「ザ リバイバル 2011 シングルモルト駒ヶ岳」などの多くの商品を世に送り出しています。

| 蒸溜所名 | マルス駒ヶ岳蒸溜所 |

| 竣工 | 1985年 |

| 所長 | 瀬崎 俊広様 |

| 所在地 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村4752-31 |

| 電話番号 | 0265-85-0017 |

| 公式HP | マルス駒ヶ岳蒸溜所公式HP |

壁面に書かれたシングルモルト駒ヶ岳のロゴ(提供:本坊酒造)

中央自動車道駒ヶ根ICから一般道で10分、太田切川に沿って山側に車を走らせるとマルス駒ヶ岳蒸溜所が見えてきます。マルス駒ヶ岳蒸溜所が位置する宮田村は中央アルプスと南アルプスに挟まれた伊那谷に位置しており、澄んだ空気がとても心地よかったです。

蒸溜所を取り巻く環境

まず私たちが案内された場所はビジター棟です。このビジター棟には試飲ができるバースペースと、本坊酒造のウイスキーを購入することができるショップスペースがあります。このビジター棟には様々な工夫がされています。

バーカウンターには樽材に使用される木材が使用されており、木の心地よい香りを楽しめます。

さらに、天井からつるされているシャンデリアにはウイスキーのボトルが使用されていました!

ウイスキーのボトルを使ったシャンデリア

ビジター棟内には暖炉も設置されており、こちらの暖炉では古くなって使用されなくなった樽も再利用され、薪として燃やされています。

このため、冬に訪れると暖炉からは樽由来のほのかな甘い香りが漂っており、訪れる方々がその香りを楽しむことができます。

バーカウンターのある試飲スペース

試飲スペースはバーのようになっており、マルス駒ヶ岳蒸溜所で造られた数々のウイスキーを試飲(有料)することができます。バーカウンターの後ろの棚には、これまで製造されてきたウイスキーがずらりと並んでいます。

日本に生息する蝶をモチーフに造られた「マルスモルト ル・パピヨン シリーズ」やワールドウイスキーアワード2013で「世界最高賞」を受賞した「マルスモルテージ 3+25 28年」も飾ってありました。

バーカウンターのある試飲スペース

マルス駒ヶ岳蒸溜所を代表する「シングルモルト駒ヶ岳シリーズ」や、本坊酒造が所有するもう一つの蒸溜所、マルス津貫蒸溜所で生産されている「シングルモルト津貫シリーズ」それぞれの限定版ボトルも飾ってありました。

生産終了となった「ラッキーキャットシリーズ」や「マルスモルテージシリーズ」も展示してありました!

こちらのウイスキーは、「モルトギャラリー」というウイスキーで蒸溜所限定品となっています。

このウイスキーのボトルは長方形で、ウイスキーはもちろんラベルにも非常にこだわられており、何本かこのボトルを並べることで中央アルプスの山並みが浮かび上がるようになっています。

マルス駒ヶ岳蒸溜所は2020年にリニューアルし、蒸留施設が入っている建物を新設しました。

建物の壁面には、マルス駒ヶ岳蒸溜所の「駒ヶ岳」のロゴが大きく描かれていました。リニューアルに伴い施設内に植林も行ったため、季節の移り変わりとともに蒸溜所の景色も変化していきます。

蒸溜所外観(提供:本坊酒造)

蒸溜所の外には、かつて使用されていた樽が置かれています。また、ベンチが設置してあり、静寂の中、澄んだ空気を感じながら休息をとることができます。

澄んだ空気を感じながら休息のとれるベンチ

蒸溜所の外にはポットスチルが2つ展示されています。この蒸溜釜は1960年から2014年まで実際に使われていた蒸溜釜です。

この蒸溜釜はマルスウイスキーの生みの親、岩井喜一郎氏によって設計された蒸溜釜となっています。

この蒸溜釜にはいくつか特徴的な部分があり、その特徴は現在マルス駒ヶ岳蒸溜所で使われている蒸溜釜に受け継がれています。

初代ポットスチル

蒸溜棟に入ってすぐの場所からガラス越しに樽貯蔵庫を見ることができます。ガラス越しからでも様々な種類の樽が保管されていることに気付きます。そして入口近くには本坊酒造の歴史を学べるコーナーがあります。

マルスウイスキーの歴史が学べるコーナー

マルスの名前は、本坊酒造創業当時からのイメージシンボルである「星」にちなんで一般公募で選ばれた、農耕の神、火星を指す「マルス」に由来しています。自然の恵みである農産物を使い、汗をかき、知恵を働かせてできたものである、という意味が込められています。

マルスのブランドロゴ

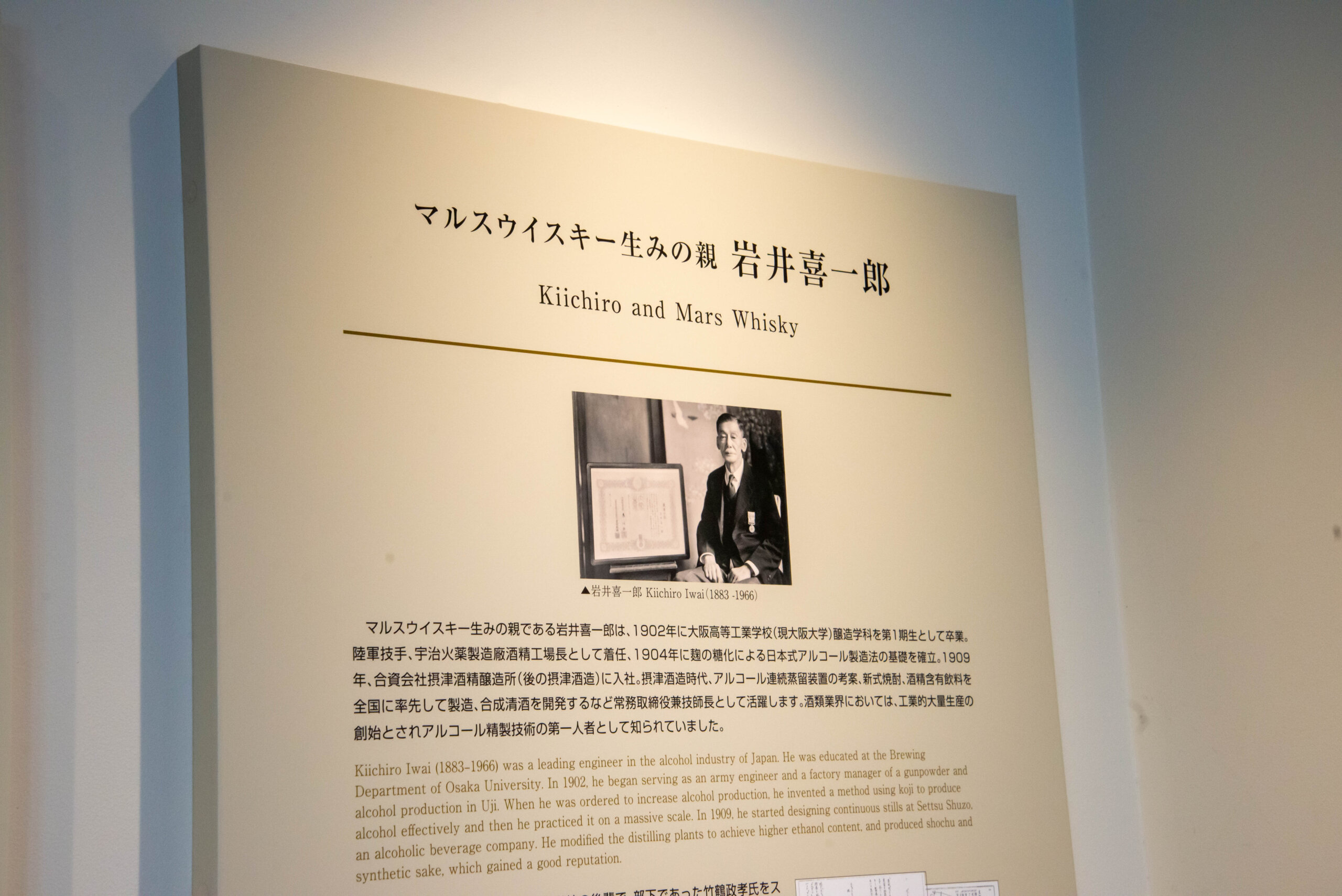

パネルコーナーでは岩井喜一郎氏についても説明されていました。

岩井喜一郎はNHKの連続テレビ小説「マッサン」のモデルとなった竹鶴政孝氏の上司にあたる人物で、1945年より本坊酒造の顧問となりマルスウイスキーの誕生に貢献した人物です。

マルス駒ヶ岳蒸溜所では、岩井喜一郎氏によるウイスキー造りは継承され、現在に繋がっています。

岩井喜一郎氏についてのパネル

地元で収穫された大麦

マルス駒ヶ岳蒸溜所では地元産の二条大麦も使用しています。蒸溜所で使用しているモルト全体に占める割合は小さいですが、品質が良いため、この麦の風味を生かした原酒を造ろうと試行錯誤を繰り返しています。

私たちが見学に行ったときには初溜釜が稼働していました。マルス駒ヶ岳蒸溜所のポットスチルには、ネックの部分にくびれがないストレート型になっています。さらに再溜釜のほうが初溜釜よりも大きいという特徴をもっています。

この形状は、岩井喜一郎によって設計された初代のポットスチルの特徴を踏襲しています。

現在使用している蒸溜釜も、初代の蒸溜釜と全く同じ大きさで作られており、マルスウイスキーの伝統を今に繋いでいます。

初代の蒸溜釜とは少しだけ変更を加えた部分があります。それは蒸溜の様子を確認するためのサイトグラス、マンホール窓の存在です。窓の設置によりその都度、蒸溜釜内の様子を確認することが可能になりました。

初溜釜(写真右)、再溜釜(写真左)

ポットスチルにはさらに独自のところがあります。

それは初溜釜と再溜釜で使用している冷却装置がそれぞれ異なっているところです。

これも岩井氏が設計した当時のままです。

窓を付けたため、より蒸留の調整をしやすくなったそうです

マルス駒ヶ岳蒸溜所では、ステンレス製と木製の2つのタイプの発酵槽をそれぞれ3つずつ所有しています。

発酵期間は通常4日間となっており、酵母はデスティラリー酵母とエール酵母を組み合わせることで複雑な味わいを生み出しています。

発酵の過程や使用する酵母の組み合わせにより、どのような風味の違いが生じるかについて、日々研究を重ねています。

木製とステンレス製の発酵槽

マルス駒ヶ岳蒸溜所では発酵槽のそばにミルも設置してあり、同時に見学することができます。モルトを粉砕するときも、モルトの状態に合わせて粉砕の度合をその都度調整して行っています。

発酵槽のそばにあるミル

また、発酵槽やミルの見学ラインでは、映像とパネルを使用してウイスキーの製造工程を詳細に説明しています。初めて蒸溜所を訪れる方々にも理解しやすいよう、工夫が凝らされています。さらに、蒸溜所周辺の美しい景色を映した写真も展示されています。

蒸溜所見学をご計画の際は、ぜひお見逃しなく!

ウイスキーの製造工程を説明したパネル

マルス駒ヶ岳蒸溜所では、麦汁を造る際には、よりフルーティーな香りやエステリーな香りが立ちやすいようにしています。工程は自動化されており、お湯を投入するタイミングやお湯の温度を変えながらより良い麦汁を製造しています。

糖化槽の様子

樽貯蔵庫の中では空調装置は使わずに、年間を通して自然換気でウイスキーを熟成させています。

冬は雪が積もり、蒸溜所全体が雪景色となるマルス駒ヶ岳蒸溜所ですが、夏場は気温が30度近くまで上昇するため、この気温の変化が熟成に良い影響をもたらします。

樽はラックに載せられて全自動で動かすことが可能なため、大量の樽を効率的に管理し、取り出すことができます。

自動でラックが動く樽貯蔵庫

マルス駒ヶ岳蒸溜所の見学可能な樽貯蔵庫は蒸溜所のリニューアル以前から使用されており、手作業で樽の取り出しを行う必要があります。こちらの樽貯蔵庫は竣工当時から使われていため、中にはかなり古い樽もありました。

竣工当時から使われている樽貯蔵庫

樽の種類はバーボン樽が全体の半分近くを占め、シェリー樽が2番目に多い種類となっています。またアメリカンホワイトオークやミズナラの新樽、ワイン樽もありました。ワイン樽の中には本坊酒造が運営する山梨のワイナリーで使用されていた樽もありました。樽貯蔵庫では樽とウイスキーのとても良い香りが漂っていました。

樽の大きさの種類の説明

以上、マルス駒ヶ岳蒸溜所の現地レポートでした!

マルス駒ヶ岳蒸溜所では、長年受け継がれてきたウイスキー造りが行われていました。そして、ウイスキー初心者の方でも楽しめるようなパネルコーナーや駒ケ根の美しい景色を収めた写真も随所に展示してあり、マルス駒ヶ岳蒸溜所の魅力を十分に楽しむことができました!

次回の所長の瀬崎さんとブレンダーの河上さんへのインタビュー編では、マルスウイスキーの歴史やマルス駒ヶ岳蒸溜所の特徴、ウイスキー造りへのこだわりを伺いました。

こちらも併せてご覧ください!