【独占インタビュー】湘南初のウイスキー蒸留所!湘南蒸留所 ウイスキー製造責任者 筒井貴史さん

- 造り手

- 蒸溜所(日本)

世界中からウイスキー関係者が集い、国境を越えて、さらなるウイスキー業界の発展に挑むWorld Whisky Forum(ワールド・ウイスキー・フォーラム)。アジア初のホストを務めるのは、長野県の小諸蒸留所です。

イベントレポート第2弾となる本記事では、ワールド・ウイスキー・フォーラム 2024 2日目(2024年2月20日)の様子をお届けします!

【イベントレポート】ワールド・ウイスキー・フォーラム2024<第1弾>

【イベントレポート】ワールド・ウイスキー・フォーラム2024<第3弾>

【イベントレポート】World Whisky Forum 2022

ワールド・ウイスキー・フォーラムとは、世界中のウイスキー関係者が一堂に会する国際的な業界イベントです。18か月ごとに開催され、過去にはスウェーデン ボックス蒸溜所、イングランド コッツウォルズ蒸溜所、アメリカ合衆国 ウェストランド蒸溜所、デンマーク スタウニング蒸溜所にて行われました。

ワールド・ウイスキー・フォーラムでは、3日間にわたるセッション等を通じて、各国のウイスキーのプロフェッショナルと交流を深めることができる、大変貴重なイベントとして知られています。

World Whisky Forum ロゴ

今回のテーマは「アジア太平洋:ウイスキーの新たな力」(原題:Asia-Pacific:Whisky’s New Power House)。

昨今のアジア・太平洋地域におけるウイスキー業界での存在感の高まりと、彼らの革新的アプローチに焦点が当てられました。日本・インド・オーストラリア・ニュージーランド・韓国・中国など、アジア太平洋地域の各国より、大手からクラフトまで、幅広いウイスキー生産者が登壇。彼らの考えるウイスキー造りや、ゼロから蒸溜所を設立した経験を語りました。

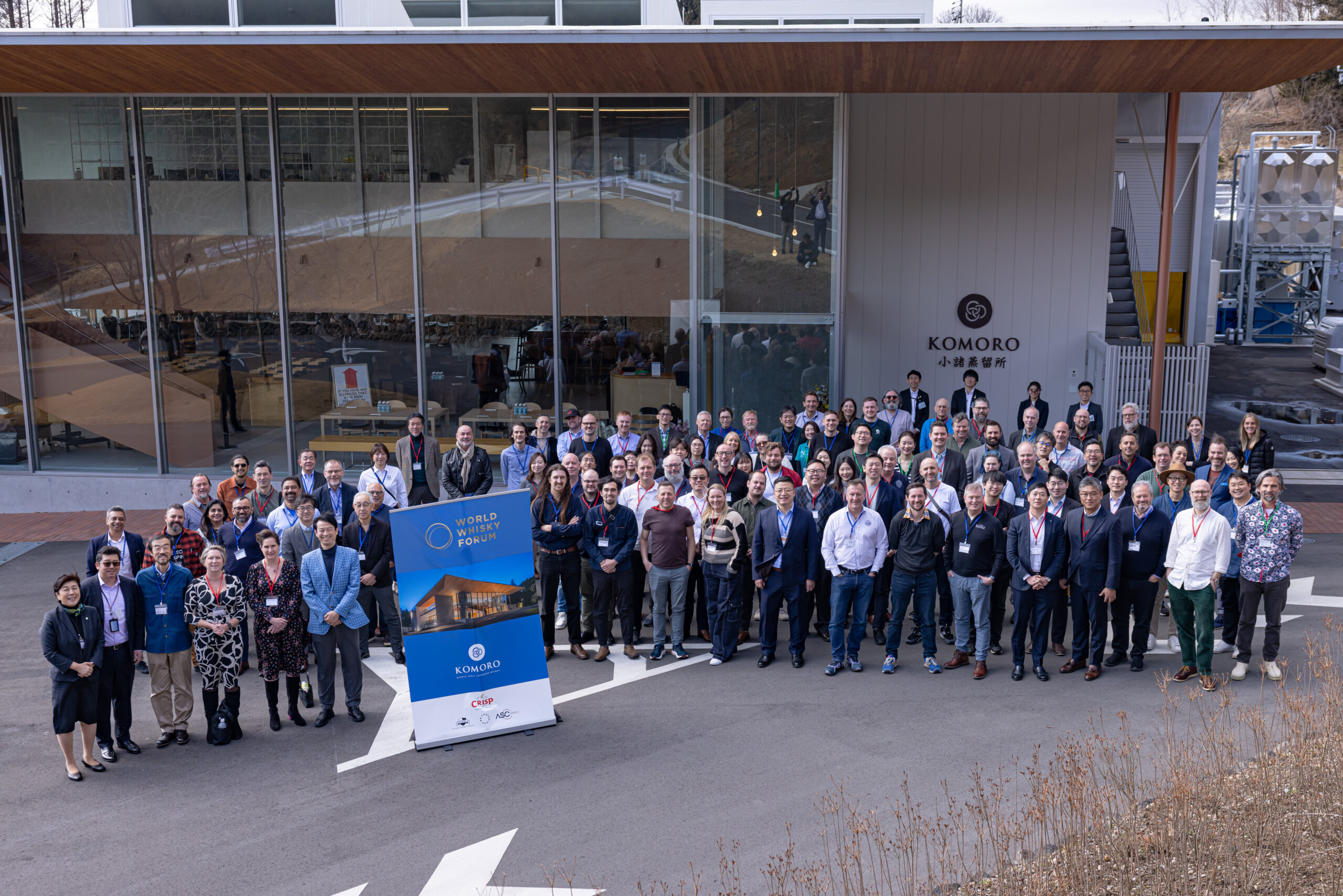

ワールド・ウイスキー・フォーラム 2024集合写真

| 開催日時 | 2024年2月19日(月)~2月21日(水)(3日間) |

| 開催場所 | 小諸蒸留所 〒384-0801 長野県小諸市甲字軽石4630-1 |

| 参加費 | $1,320(約20万円) ※ホテル・食事代込み |

| 公式HP | https://worldwhiskyforum.org/ |

| 言語 | 英語 |

| 8:45 | 小諸蒸留所への移動 |

| 10:00 | Session 2 「創立の哲学」 |

| 13:00 | ランチ |

| 14:00 | Session 3「日本の経験」 |

| 17:30 | テイスティングイベント |

| 19:30 | ディナー |

| 21:30 | ホテルへの移動 |

Session 2のテーマは「創立の哲学(Founding Philosophies)」。蒸溜所設立を目指す、もしくは設立したての世界中の造り手に向けて、4か国、4人のスピーカーが、全く異なる設立の裏話を、哲学(philosophy)という側面から切り込んでいきました。

最初のスピーカーは、オーストラリア タスマニアにあるオーフレイム蒸溜所の共同経営者であるジェーン・オーフレイムさん。

タスマニア産大麦、タスマニアの水を使った、真の「タスマニアウイスキー」造りを行うオーフレイム蒸溜所は、名前の通り、オーフレイム家の家族経営です。ジェーンさんの父親、ケイシー・オーフレイムさんが2007年に創立しました。

セッション冒頭では、オーストラリア タスマニアと、オーフレイム家をご紹介いただきました。そして、ケイシーさんが、ハネムーン中にパートナーへ誓った「オーストラリアで最も成功した蒸溜所を創る」という言葉。その実現に向けて、両親が奮闘する姿を幼い頃から見てきたジェーンさんは、オーストラリアウイスキーが急速に成長し、世界で評価を獲得していく時代の目撃者でもあります。

ケイシー・オーフレイムさん(左)ジェーン・オーフレイムさん(右)

一度経営権を手放し、再びオーフレイム家に戻ってきたオーフレイム蒸溜所。再出発のタイミングで、新たな会社としての哲学を設定しました。ジェーンさん曰く、蒸溜所は哲学を持つべきとのこと。

哲学は自らの指針となるだけでなく、正しい人材を集め、正しい消費者に商品を届けると語りました。

実際に、パーソナリティを重視した採用の結果、同じ価値観を共有する若い人材が集まっています。

ビジネスは楽しいものでなくてはならず、危機を楽しむこと。一貫した高品質な商品を届け、コストダウンを迫られるような状況でも、忍耐を持ち、決して妥協しないこと。それが、オーフレイム家が親子二代に渡って大切にしてきた信条だそうです。

オーフレイム蒸溜所の哲学について語るジェーン・オーフレイムさん

次に、静岡蒸溜所より中村大航さんが登壇しました。創設者、代表取締役、ディスティラリーマネージャー、マスターブレンダーなど、多くの顔を持つ中村さん。彼が、いちウイスキーファンから、蒸溜所を創立するに至った経験を、参加者に語りました。

元々、アイラウイスキーの大の愛好家であった中村さんは、スコットランド、中でも全てのアイラ蒸溜所とジュラ蒸溜所を、愛好家として訪問していました。人生を変えたのは、2005年創立のキルホーマン蒸溜所のマスタークラス。

小規模でも、昔ながらのウイスキー造りを行う彼らを見て、「もしかしたら、自分にもウイスキーを造れるかもしれない」と考えました。

ガイアフロー株式会社 社長 中村大航さん

その後は、国内外の多くの蒸溜所を訪問。秩父蒸溜所の肥土伊知郎さんを始め、多くの方の出会いを通じ「自分が飲んでみたいウイスキー」造りを追い求めた結果、2014年に静岡蒸溜所を設立しました。

日本酒が米によって味が変わるように、大麦の種類の違いに着目した中村さん。

地元産の大麦を使用したウイスキーを飲んでみたいという想いから、比較的高価な国内産の大麦の生産・利用に着手しました。

さらに、静岡蒸溜所の造りのこだわりに加え、2012年に閉鎖した旧メルシャン軽井沢ウイスキー蒸留所の蒸留器をオークションで落札した話や、静岡クラフトビール&ウイスキーフェアの開催など、これまでの取り組みを紹介しました。

ガイアフロー株式会社 副社長 中村美香さん

続いては、ニュージーランドにてウイスキー造りに挑むマット・ジョンスさん。スコッチウイスキー業界で長くキャリアを築いてきた彼は、2013年に旅行で訪れたニュージーランドを気に入り、移住を決定。スコットランドと異なり、ウイスキー製造のインフラが整っていない遠国で、ウイスキー造りを行った体験談を共有しました。

ポケノ蒸溜所創業者 マット・ジョンスさん

マットさんが掲げる哲学は3つ。それは、場所(Place)、商品( Product)、スケール(Scale)です。

まず、「場所」について。ニュージーランドで蒸溜所を建てるにあたり、ニュージーランド産スコッチウイスキーになってしまうことを懸念しました。

移民によって形成された若く、多国籍な文化、ニュージーランドという国柄を反映するウイスキーでなければならなかったのです。

島国であるニュージーランドでは、ガラス瓶を含む、ウイスキー造りに必要なあらゆる物品の入手が困難の連続。「これは出来るか?」「こっちはどうか?」と、今の環境で出来ることを模索し続けました。また、ウイスキーの消費文化が根付いていないニュージーランドだからこそ、設立当初から国際市場に目を向ける必要があったそうです。

ポケノ蒸溜所創業者 マット・ジョンスさん

次に、「商品」を全ての中心に据え置くこと。

ニュージーランドの環境を反映するような、甘くフルーティーなウイスキーを目指し、それを実現するような全自動の蒸溜所を設計したそうです。

最後の「スケール」に関しては、ニュージーランドウイスキーの価格設定や、ストーリーを重視した輸出戦略を説明しました。オリジナルであることを恐れず、自身の情熱を信じることの重要性を強調しました。

セッション2最後のスピーカーは、韓国初のウイスキー蒸溜所を創設したブライアンさん。アメリカと韓国のハーフである彼は、マイクロソフトに務めた後、パブやクラフトビールの醸造所を韓国で手がけました。

ある日、日本や台湾のウイスキーがこれほど人気なのに、なぜ韓国ウイスキーはないのか?と素朴な疑問を抱いたことから、蒸溜所設立のプロジェクトが始まったそうです。

スリー・ソサエティーズ蒸溜所が位置するのは、ソウルから北東へ30kmの南楊州市です。2023にオープンしてから、1,000人以上の訪問客を受け入れてきました。

スリー・ソサエティーズ蒸溜所創業者 ブライアン・ドゥさん

ブライアンさんが蒸溜所を設立しようと思われた決め手は「正しいタイミングだと判断したから」だそうです。当時の韓国では、プレミアムなシングルモルトウイスキーの需要が急上昇していたことに加え、ソジュなど伝統的な地元産蒸留酒も引き続き人気でした。さらに、SNSの拡散力も強力であり、海外市場においては、K-popや韓国料理を中心に、韓国の人気が高まっていました。

他のウイスキー新興国と同じく、「ウイスキーとは何か」を政府に説明し、仕組みを作ることから始める必要がありました。

夏は35度、冬は-15度と、約50度もの気温の変化がある韓国で、なぜスコットランドの規制をそのまま引用できないのか、データを集めながら、説得にあたりました。

多くの困難に直面しながらも、韓国産ウイスキーを世に売り出すため、地元産のモルト、水、樽材を利用するほか、他の韓国の蒸留酒製造メーカーとの樽の交換など、先駆者として革新的な姿勢を貫いています。

スリー・ソサエティーズ蒸溜所創業者 ブライアン・ドゥさん

各スピーチの後は、モデレーターのデイブ・ブルームさんが進行する座談会へ。

規制もインフラもない土地で、新たなビジネスを生み出す恐怖。先駆者として、続く蒸溜所へ成功モデルを見せなくてはというプレッシャー。他と違うことを目的とすべきか、品評会での受賞をどれほど重視するか、「スコッチウイスキー」「ジャパニーズウイスキー」等と並び、「ワールドウイスキー」とカテゴリ化されることへの気持ちなど、参加者からの問いに対して、率直な意見が交わされました。

「過去に戻れるなら、また同じことをするか?」という問いには、「若ければ、ただし別のアプローチを取る」「もちろん、ただし資本は大きく」「お薦めしない、自分は運とタイミングに恵まれた」など、自分の成功・失敗の要因を振り返りました。

セッション

ランチには、お弁当が提供されました。巻き寿司や季節の食材、デザートなど、皆さん美味しそうに召し上がっていました。昨晩のオープニングディナーが開催された小諸蒸留所の一階にて、テーブルと椅子が並べられ、参加者同士での交流・情報交換で盛り上がっていました。

ランチの様子

この度のワールド・ウイスキー・フォーラムでは、初めて1つのセッションが丸ごと日本のウイスキーに当てられました。ジャパニーズウイスキーの父である竹鶴政孝氏が、サントリーの創設者である鳥居信治郎氏の下で山崎蒸溜所を開いてから100年。

ダイナミックで進化を続ける日本のウイスキー界を率いてきた4名の造り手が登壇しました。

最初のスピーカーは、 サントリースピリッツ株式会社5代目チーフブレンダー、福與伸二さんです。

サントリーの貴重な創設ストーリーや、ジャパニーズウイスキーが無名だった時代から、界的なブランドへと成長した秘訣を語りました。

福與さん曰く、順風満帆に見えたサントリーにも、厳しい時代がありました。サントリーで初めてウイスキーの販売が成功したのは1937年のことです。これは1924年に山崎蒸溜所が蒸溜を開始してから、13年後のことでした。その後、第一次世界大戦後の不況や第二次世界大戦の生産制限など、厳しい時代が続きました。

サントリースピリッツ株式会社5代目チーフブレンダー 福與伸二さん

ジャパニーズウイスキーの人気が復活を遂げたのは、2008年のハイボールブームです。角瓶ハイボールの需要が急増し、「ウイスキーがお好きでしょ?」という黄色の広告が日本中で見られるようになりました。しかし、サントリーの成功の秘訣はマーケット要素だけではありません。ウイスキー技術者として、品質向上を研究し続けたことこそが鍵でした。

ジャパニーズウイスキーの特徴を挙げるならば、自然(Nature)と職人技(Craftmanship)のハーモニーとのこと。

自然とは、清涼で綺麗な水と気候。職人技とは、精密さときめ細やかさです。

スコットランドには100以上の蒸溜所があり、ブレンダーはあらゆる原酒を他社から手に入れ、利用することができます。一方、日本では当時数えるほどの数の蒸溜所しかなかったため、美味しいブレンデッドウイスキーを造るには、一つの会社内で多様な原酒ストックを生み出す必要がありました。酵母を変え、製造条件を変え、ピートを変え、多様な樽で熟成を試みました。

このような単一の蒸溜所で多様な原酒を生み出す文化は、蒸溜所の数が増えた現在の日本のウイスキー業界でも受け継がれています。

サントリースピリッツ株式会社5代目チーフブレンダー 福與伸二さん

続いて、ニッカウヰスキー社より尾崎裕美さんと楫恵美子さんが登壇。創設者 竹鶴政孝氏の生涯、ニッカウヰスキーの歴史、そして原酒の多様性について語りました。

ニッカウヰスキー株式会社 チーフブレンダー 尾崎裕美さん・ニッカウヰスキー株式会社 グローバルマーケティング&セールス部・ジェネラルマネージャー 楫恵美子さん

広島で生まれ、本格的なウイスキー造りを学ぶために単身でスコットランドに渡り、蒸溜所の扉を叩いた竹鶴政孝氏。彼が、自分の理想とするウイスキー造りを求めて、サントリー(寿屋)を退職し、ニッカウヰスキー(大日本果汁株式会社)を創設してから今年で90年になります。

竹鶴政孝氏が理想とし、ニッカ社員が受け継ぐ精神は「ひとりでも多くの人に、美味しいウイスキーを飲んでもらいたい」というものです。

その実現のための4つの要素が、「スコットランドと似た気候の中でウイスキーを造ること」「タイプの異なる複数のモルトウイスキーを造ること」「美味しいブレンデッドウイスキーを造るために、カフェ式蒸溜機でグレーンウイスキーを造ること」、そして「ブレンディングスキル」です。

「スコットランドと似た気候の中でウイスキーを造ること」とは、冷涼で湿潤な気候、綺麗な空気・清涼な水の手に入る環境を意味します。

「タイプの異なる複数のモルトウイスキーを造ること」とは、余市蒸溜所(1934年)と宮城峡蒸溜所(1969年)における多種多様な原酒造りを指しています。蒸溜器や樽種などの製造工程おいても様々な挑戦を続けてきました。

「美味しいブレンデッドウイスキーを造るために、カフェ式蒸溜機でグレーンウイスキーを造ること」とは、蒸溜効率が悪くとも原料の香味が残りやすいカフェ式蒸溜機を1963年にグラスゴーのブレア社から購入したことに現れています。導入当時でも旧式であり、操作には繊細なコントロールが求められるそうです。

ニッカウヰスキー株式会社 チーフブレンダー 尾崎裕美さん・ニッカウヰスキー株式会社 グローバルマーケティング&セールス部・ジェネラルマネージャー 楫恵美子さん

最後に、「ブレンディングスキル」です。ニッカウヰスキーにおいて、ブレンダーに求められていることは何か?

チーフブレンダーを務める尾崎さん曰く、「政孝のブレンディングスキルを受け継ぎ、次世代に伝えること」そして「新たなイノベーションをリードすること」だそうです。

現に、ニッカウヰスキーにおけるブレンダーの役割は、原料や樽の品質検査、新商品の開発、既存商品の品質維持、さらに将来のブレンダーのための原酒のストック造りにまで及びます。

尾崎さんも福與さん同様、スコットランドと異なり、日本では原酒を交換する習慣がないため、各社切磋琢磨しながら一つの会社で様々なタイプの原酒を造り分ける必要があることを強調しました。それにより、多様で魅力的なウイスキーの販売が可能となりました。

最後に、日本のウイスキー100年の歴史を支えてくれた、仲間そしてお客様に対し、感謝の気持ちを述べて締めくくりました。

次に、キリンビール株式会社 マスターブレンダーの田中城太さんが壇上に上がりました。ナパバレーのワイナリー勤務を経て、フォアローゼズ蒸溜所にてバーボンの製造・商品開発を行った人物です。キリンビールのマスターブレンダーとして、ウイスキー造りに励んできました。

セッションでは、キリンウイスキーが目指す姿、富士山御殿場の壮大な自然の恵みを活かしたウイスキー造りの経験を、会場の皆さんにご紹介しました。

キリンディティラリー富士御殿場蒸溜所は、約50年前、1973年に操業を開始。「キリンシングルグレーンジャパニーズウイスキー 富士」や「キリンウイスキー 陸」など、クリーンで華やか、フルーティな名ウイスキーを世に送り出してきました。

一つの蒸溜所で、モルトウイスキーとグレーンウイスキーの両方を生産するというキリン社の強みを生かし、独自の地位を築き上げてきました。

キリンビール株式会社マスターブレンダー 田中城太さん

スコッチのみならずアメリカやカナダなど、異なるウイスキー生産地のカルチャーを取り入れ、自社生産と輸入販売の両方を手掛けています。

「日本人にとって魅力的なジャパニーズウイスキーを造りたい」と語る田中さん。世界で最も高品質で、美味しいウイスキーを突き詰めた結果、世界的なアワードを受賞するなど、国際市場での注目を集めました。ウイスキーの基礎中の基礎を守りながらも、常に挑戦を続ける姿勢が、キリンの成功を支えてきました。

ウイスキーは、人生を楽しむインスピレーションを与える、という言葉が印象的でした。

キリンビール株式会社マスターブレンダー 田中城太さん

続いての登壇者は、秩父蒸溜所「イチローズモルト」の生みの親として知られる株式会社ベンチャーウイスキー創業者の肥土伊知郎さんです。

今年で20周年を迎えるベンチャーウイスキーは、日本のウイスキー業界に新たなクラフトの風を持ち込んだ先駆者です。

酒蔵「東亜酒造」の家系に生まれ、かつてはサントリーで勤務していたという肥土さん。経営が破綻した東亜酒造に残された、軽井沢の貴重な原酒を守りたいと思ったことが、起業のきっかけでした。新たなオーナーは、その原酒を引き渡すか廃棄するつもりでしたが、肥土さんはこのウイスキーを世に出さなければと考え、ベンチャーウイスキーの創設に繋がったそうです。

そして、自分の手でウイスキーを造りたいという熱い想いから、メルシャンのエグゼクティブやベンリアック蒸溜所など、多くの人々を訪問し、直接教えを乞いました。スぺイサイドのグレングラント蒸溜所を訪れた際には、「モルトを買うから、モルティングをやってくれ」と依頼し、驚かせたこともあるそうです。

株式会社ベンチャーウイスキー創業者 肥土伊知郎さん

そして、2007年に秩父蒸溜所が完成。秩父蒸溜所は徐々にスケールアップし、自社でクーパレッジやモルティングを行い、北海道産のミズナラ樽を利用したプレミアムなウイスキー造りなど、多方面で注目を集めています。

肥土さんは、「Back to Tradition」を秩父蒸溜所の哲学として掲げています。

一見するとイノベーションとは正反対に聞こえるかもしれませんが、これこそが肥土さんの考える大きなイノベーションです。「昔はどうやっていたのか?」を常に考え、フロアモルティングや直火蒸留など、かつてのスコッチの製造方法を徹底的に研究しました。

最後に、「守破離」の考えを各国から集まった参加者に共有しました。

限られた資金繰りの中でイノベーションを追求する肥土さんの姿勢は、英国「ウイスキーマガジン」が認定する「Hall Of Fame(ホール・オブ・フェイム)」を受賞し、殿堂入りを果たしました。

また、会場には、秩父蒸溜所のグローバルアンバサダーを務める吉川由美さんの姿もありました。

秩父蒸溜所グローバルアンバサダー 吉川由美さん

日本ウイスキー業界の大物4社から集まったレジェンド達の講演が終わった後は、Q&Aセッションへ。

「守破離」とは何か、伝統を壊してでも、どんなに苦しい時代でも品質改善を続けていく覚悟について、海外の造り手たちと共有しました。

また、お互いをライバルではなく、共に切磋琢磨し時代を切り開く仲間であると語りました。

2024年現在、日本には100以上のクラフト蒸溜所が設立されています。これらの新興蒸溜所に背中を見られる存在であることを自覚し、前進し続けなければならないという力強い言葉が聞かれました。

今回のイベントには、各企業を代表するレジェンドブレンダーが集結しました。

これからブレンダーを目指す若者や、既に蒸溜所を運営している人々から多くのテクニカルな質問が寄せられました。

デイブさんの巧みなモデレーターにより、皆さんのウイスキー造りに対する向き合い方やアドバイスなど、貴重なお話をたくさん聞くことができました。

セッションの様子

セッションを終えた後は、テイスティングイベントで1日を締めくくりました。

ワールド・ウイスキー・フォーラムに参加した世界中の造り手達が、自身のウイスキーを持参し、互いに振る舞いました。

製造方法を細部まで質問したり、アドバイスをしたりなど、お互いに学び合う姿が見られました。

テイスティングイベント

新たに蒸溜所を設立するには?真っ白なキャンバスをどのように彩っていくべきか?

こうした答えのない問いに対して、各国の第一線で活躍する登壇者たちから、多方面からの視点や考え方が語られた1日でした。

どんな厳しい時代でも諦めず、自身の考える最高のウイスキーを生み出そうという真っすぐな姿勢に国境はなく、いちウイスキーファンとして、胸を打たれる思いでした!